この世界は嘘で

あふれている

3 2 0 0 p r e s e n t s

原作:春陽漁介(劇団5454)

監督:斉藤ほのか

展示チーフ:口分田綾理

STORY

高校の新聞部の藤と秋生は、

誰も読まない校内新聞を変えるため、

教師の嘘を暴くことを決意する。

一方、秀才長谷川は、

固有振動数の共鳴による

物体の破壊を試みていた。

交わった彼らの計画は

「嘘の破壊」

3200が送る、嘘と笑いが奏でる不思議な協和音。

先生。見えてますよ、嘘の音。

CAST

GALLERY

Movie

Movie

モテテク講座

舞台宣伝(本)

ワクワクします!

INFO

OB・OG向け

校内通し練(定員15名)

8/23(木)

第一公演

09:20~10:40

第二公演

11:00~12:20

第三公演

12:40~14:00

第四公演

14:20~15:40

OB・OG見せ

8/13(月)

第二ターム

14:10~15:30

8/25(土)

第一ターム

12:20~13:40

在校生向け

校内見せ

8/17(金)

第一ターム

12:20~13:40

8/21(火)

第二ターム

14:10~15:30

校内通し練

8/23(木)

第一公演

09:20~10:40

第二公演

11:00~12:20

第三公演

12:40~14:00

第四公演

14:20~15:40

注意

これより下には劇に関する重大なネタバレが含まれています。

劇をまだ観ていない方はそれを

踏まえた上でご覧ください。

小ネタ

紹介

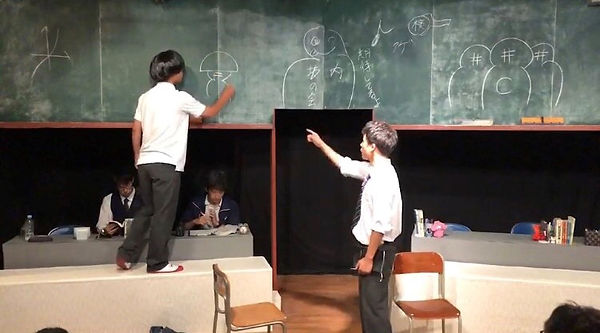

まずはこのシーン。屋上で秋生と藤が新聞部のネタ出しをしているところだ。ト音を通して最も印象に残りやすいのではないだろうか。黒板が中央に配置されており、後ろに職員室が見える作り込まれた内装を最大限に使い、秋生と藤が活き活きとネタ出しをしている。見た人は誰もが黒板に書かれた絵に注目していただろう。五味先生の関数のグラフがいつのまにかバスケットボールへと変わったところでは誰もが「おぉ!」と、声をあげたのではないか。ただ、黒板以外にも見ていて楽しいところがあるというのが最初の小ネタである。秋生と藤が先生のネタをあげるとそれに連動して後ろで先生が動いていたのだ。写真のシーンは「服を選ぶセンスが皆無で、未だに江角先生のアドバイスのもと服を選んでいます」という藤の発言に対して「江角先生の名前は伏せて、コーディネーターがいる、という書き方はどうでしょう?」と秋生が返すシーン。後ろで古谷先生が江角先生にネクタイのアドバイスを受けているのだ。

このシーンに限らず、多くのシーンで職員室の先生たちが思い思いに動いている。ぜひ職員室の先生たちにも目を向けて見てほしい。

次はこのシーン。新聞に自分の研究を掲載したいという長谷川の願いに対し、その代わりに秋生が長谷川を新聞部に誘おうとしているシーン。言い出せない秋生を後ろから藤がそっと背中を押してあげている。見逃した人はいないだろう。藤を演じる小島くんも「一番心にグッとくるポイント」と語る。

次はこのシーン。新聞に自分の研究を掲載したいという長谷川の願いに対し、その代わりに秋生が長谷川を新聞部に誘おうとしているシーン。言い出せない秋生を後ろから藤がそっと背中を押してあげている。見逃した人はいないだろう。藤を演じる小島くんも「一番心にグッとくるポイント」と語る。

その後、藤くん��は秋生を見守りながら笑顔で屋上から姿を消す。千葉のテストを後ろからこっそりのぞいているのが上の写真である。最後の藤の表情は何度見ても心にくるものがあるのではないか。

ネタバレ

紹介

藤が「坂の会」を追跡し、得た情報を秋生に伝えるネタ出しを始める前に、藤がカバンからノートを取り出して秋生に手渡すシーンである。劇の序盤のシーンでもあるので何の戸惑いもなく見過ごしてしまうであろう。ただ劇の最後、散りばめられた点が繋がる時にこの点もぜひ繋げてあげてほしい。なぜ、藤が秋生のノートも持っていたのか、書かなくても劇を見た人なら分かるであろう。ちなみにこのノート、秋生が使っているものと藤が使っているものを比べると、練習と公演を繰り返すうちに秋生の方だけボロボロになっていく。なぜかって、それは坂内先生に聞いてみてください。

小ネタでも出てきたシーンでネタバレを紹介しよう。秋生が自分の絵にFと書いたことに対して、藤が「おかっぱではありません!」と突っ込む笑いポイント。このシーンも笑って終わってしまうのではないかと思うが、よくよく考えてみると秋生の行為は至極当然なものなのである。なんせ秋生と藤は同一人物なのだから、藤も見た目はおかっぱなのである。そこに気づけると、この作品がより深みのあるものに感じられるのではないか。

小ネタでも出てきたシーンでネタバレを紹介しよう。秋生が自分の絵にFと書いたことに対して、藤が「おかっぱではありません!」と突っ込む笑いポイント。このシーンも笑って終わってしまうのではないかと思うが、よくよく考えてみると秋生の行為は至極当然なものなのである。なんせ秋生と藤は同一人物なのだから、藤も見た目はおかっぱなのである。そこに気づけると、この作品がより深みのあるものに感じられるのではないか。

なぜ坂内先生が倒れたのかということに触れておこう。アフターストーリーにて長谷川が考察してくれている通り、528Hzのソルフェジオだけでは坂内先生の体には何の変化も起こらないが、劇中では偶然なった非常ベルがソルフェジオと何らかの反応を起こして坂内先生に異変を起こした。現実にできるのかどうかって?それは長谷川さんと一緒に研究してみてください。

なぜ坂内先生が倒れたのかということに触れておこう。アフターストーリーにて長谷川が考察してくれている通り、528Hzのソルフェジオだけでは坂内先生の体には何の変化も起こらないが、劇中では偶然なった非常ベルがソルフェジオと何らかの反応を起こして坂内先生に異変を起こした。現実にできるのかどうかって?それは長谷川さんと一緒に研究してみてください。

イマジナリーフレンドについて

劇を見た上で、イマジナリーフレンドに興味を持った人も多いのではないか。

そこで少しイマジナリーフレンドについて調べて見た。ここから先は長い文章を読んでいても眠くならない人だけお付き合いください。眠くなるという人はこのHPのキャストの写真でも眺めてみてください。アフターストーリーを見てないという人はそちらも見ていってください。では、本題に入ります。

早速イマジナリーフレンドについてWikipediaで調べて見た。

イマジナリーフレンド(英: Imaginary friend)とは、「空想の友人」のことであり、心理学、精神医学における現象名の1つである。イマジナリーコンパニオンと呼ばれることや、IFと略されることもある。

殆どが、本人の空想の中だけに存在する人物であり、空想の中で本人と会話したり、時には視界に擬似的に映し出して遊戯などを行ったりもする。ただ、場合によっては本人だけでなく、イマジナリーフレンドが本人以外と会話する事もある。主に長子や一人っ子といった子供に見られる現象だが、大人になってもイマジナリーフレンドが存在する場合もある。想像力によって本人が自ら生み出したケースと、本人が自ら生み出したわけではないが何かをきっかけに出会ったケースがある。多くの場合、本人の都合のいいように振る舞ったり、自問自答の具現化として、本人に何らかの助言を行うことがある。反面、自己嫌悪の具現化として本人を傷つけることもある。人によるが、本人の意識が眠っている時に、イマジナリーフレンドが本人の声を借りて喋るなど、解離性同一性障害と似た症状が起こる場合もある。(Wikipediaより)

硬く言えばこんな感じです。もう少し調べてみると意外にも身近なものだとわかってきました。

「イマジナリーフレンド」とは空想によって作られた脳内だけにいる友達のことで、人間関係に不慣れな幼い子供に起こりやすい現象である。ただ、人間の成長過程では誰にでも起こりえる自然な現象なのだそう。イマジナリーフレンドは人間だけでなく動物や妖精であることも多い。彼らとの接触はほとんどが心の中であるが、会話をしたり、普通の人間関係と同じような関係性を築くことができる。また、多重人格とは違い意識や記憶を共有できるしお互いに会話もする。では私たちの日常と縁がないものなのかというと、全くそうではありません。特に欧米では子供のイマジナリーフレンドは普通のものという考えが強いようだ。

幼少期には20%〜30%の子供がこの体験をしているそうです。特に一人っ子や女性の第一子に多いという。ただ、心理学上イマジナリーフレンドは年齢が低いと問題にされず、いわゆる病気ではない。むしろイマジナリーフレンドを持つ子供は空想力豊かで、しばしば知性と創造性の印とみなされることもあるそうだ。病的な人格交代とははっきりと区別されるため、心配はないどころか、想像力などの発達に重要な役割を果たしているという見方もある。また、仮想空間の友達との関わり合いは、現実世界の人との社会的交流と同じ役割を果たす。大人にとっての「自分自身に問いかける」ことを意味する子供のイマジナリーフレンドとのプライベートスピーチは、特に周りに現実の友達(同年齢の子)がいない環境の子供にとって、発達の上で非常に重要なことと捉えられている。イマジナリーフレンドは子どもが大人に成長する過程で気持ちを共有したいときに存在し、成長し、自立するに従って消えていくものである。したがって、この作品は秋生が人との関わりの中で自立していく物語で、もしかすると私たちにはありふれたことなのかもしれない(嘘が見えることは置いておこう)。なんせたいていの子どもが成長とともにイマジナリーフレンドのことをすっかり忘れてしまうのだから。